小菅流お歳暮。村の良いところが詰まった、あったか贈り物。

2019/02/15 ライター:青栁やすは

年末の小菅村は、色んな家の庭でかまどに火がくべられ、煙がもくもく。

お母ちゃんたちは、せっせと台所仕事に追われます。

一体何をしているのでしょうか?

年末に行う「正月事(しょうがつごと)はじめ」

お母さんたちがしていたのは「正月事(しょうがつごと)はじめ」と呼ばれるものでした。

正月事始めとは、

煤払い(すすはらい)=大掃除

松迎え(まつむかえ)=門松作り

お歳暮(おせいぼ)

の3つ。

この3つを、12月13日から準備をするのです。

「お正月と言えば…」の門松

お正月に各家にやってくる、豊作・子孫繁栄など幸せをもたらす神様が年神様(としがみさま)。

その年神様を家にお迎えするために大掃除をし、目印として、玄関に門松を飾るのです。

では、お歳暮とは?

元々お歳暮は、年神様へのお供えする物を本家に贈る風習だったそうです。

それがだんだんと、お世話になった方、親戚などに感謝を表す年末の贈り物と変化きたそうです。

お歳暮というと、こんなイメージ?

デパートなどで贈答品を買うというイメージの「お歳暮」。

しかし「小菅村ならではのお歳暮」は、ちょっと違うようです。

小菅村ならではのお歳暮とは?

小菅村のお母さん達の中には、デパートで買うのではなく、なんと台所や畑で作る方もいるのです!

台所でお歳暮を作っています!

作る物は、こんにゃく・わさび漬け・お餅など。

親戚や子ども・お付き合いのある方など、贈る相手の事を考えて、中身をカスタマイズしているそうです。

お歳暮の準備を拝見!!

青柳さんの家のお歳暮の準備を見せてもらいました。

お歳暮作りを始めるのは、12月中旬頃だそう。

「12/30に作ってお世話になった家に配る人も多いけどね。

うちは遠くの親戚にも送りたいから、早めに作るよ。」と教えてくれました。

まず作るのは、「わさび漬け」。

わさびを栽培しているご近所から、わさびを購入してきます。

ワサビを刻むのはお父さんの仕事。

辛み成分で鼻や目がツーンとして、大変な作業です。

きざんだわさびを酒粕と混ぜたら完成。

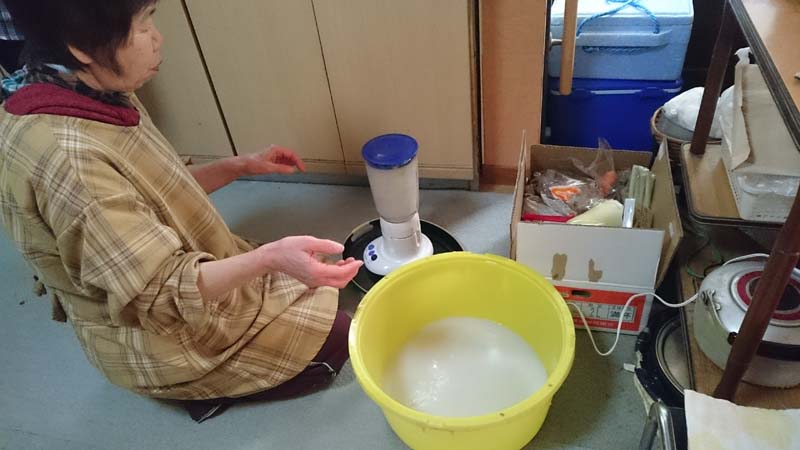

次に作るのは「こんにゃく」。

畑で作った、自家製コンニャクイモからこんにゃくを手作りします。

秋に収穫したコンニャクイモは、いつでもこんにゃくが作れるように、茹でたものを冷凍庫にストックしているそう。

「お客が来た時に出したり、兄弟や親せきが来たらお土産に持たせたりするから、こんにゃくは年中作るよ。」

というだけあって、手際よくどんどん作っていきます。

大鍋にあふれんばかりのこんにゃく!

最後は、大福。

3日前から作った自家製あんこをお餅で包みます。

あんこに使うアズキも畑で採れたものだそう。

お餅は、つきたてを手早く丸めないと固くなってしまうので、ご近所のお母ちゃんにもお手伝いしてもらいます。

キビとタカキビ(写真)という雑穀を餅米に混ぜるので、お餅がカラフル。

後は、秋から作っておいた干し柿なども箱に詰めて送ります。

お歳暮の完成!

お歳暮の中身、他には…?

他のお母ちゃんにも、お歳暮の中身を教えてもらいました!

これらの物を、相手の好みに合わせて色々と詰め合わせます。

畑で採れた、自家製野菜。

‐大根・白菜・ジャガイモ・サトイモなど。

小菅村のものや、特産品を物産館などで購入して。

‐エノキなどキノコ類

‐ヤマメの燻製

‐HOTMANのタオル

山梨県内の特産品を購入して。

‐ほうとう

‐信玄餅

‐忍野村のそば

‐県内の山芋

また、こんにゃくをイモから育てて作っている日喜屋は、年末にお歳暮用のこんにゃくの注文がたくさん入るそう。

専門に作っているお店以外にも、得意なご近所に頼んで作ってもらったり、ワサビや雑穀などを売り買いしたりなどもしているそうです。

家族総出で、お餅をつく家も。

さいごに

小菅村流のお歳暮は、村の良いところが詰まった、あったか贈り物でした。

デパートなどで買う、贈答品というイメージのお歳暮でしたが、贈る相手の好みを考えながら準備するのも、すてきな時間ですね。

※家庭によって、こんにゃくの作り方も色々とあります。

今回はコンニャク芋を茹で、ミキサーで細かくした後に手で混ぜ、丸く作る「玉こんにゃく」でした。

コンニャク芋を生のまま擦りおろし、火にかけながらかき混ぜ、鍋型に作る「板こんにゃく」の詳しい作り方はこちらから。

青栁やすは

愛知県から小菅村に嫁ぎ、3人の子育てをしています。保育所の体育講師をしながら、小菅村の伝統工芸の「きおび」を使って、作品作りをしています。村に来る前は、環境教育に携わる仕事をしていました。小菅村でのスローライフを研究中。Instagramはこちら