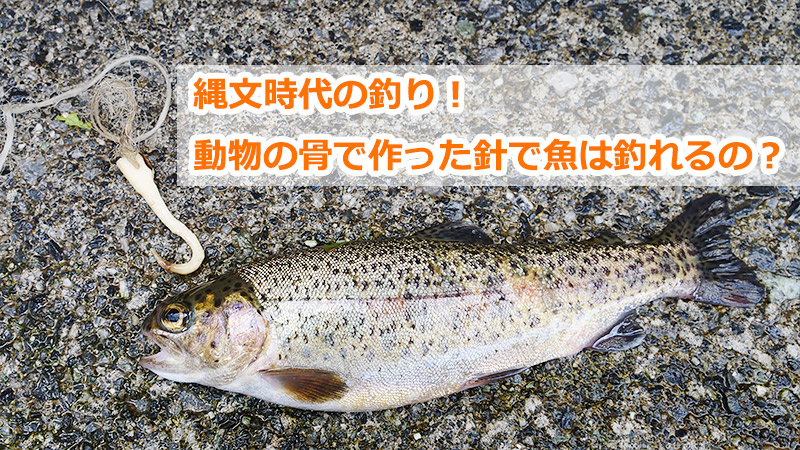

縄文時代の釣り! 動物の骨で作った針で魚は釣れるの?

2017/09/05 ライター:地主恵亮

釣りというものがある。

いろいろな釣り方があるけれど、針に餌をつけて海や川に投入して魚を釣り上げるというものだ。

多くの人が釣りをしているけれど、縄文時代にも釣りは存在した。

動物の骨や角(ツノ)を削り、「針」を作り、魚を釣っていたのだ。

博物館などに行くと、当時の針を見ることができるけれど、今の針と比べると「本当に釣れたの?」と思ってしまう。

そこで縄文時代の針を作り、実際に魚を釣ってみたいと思う。

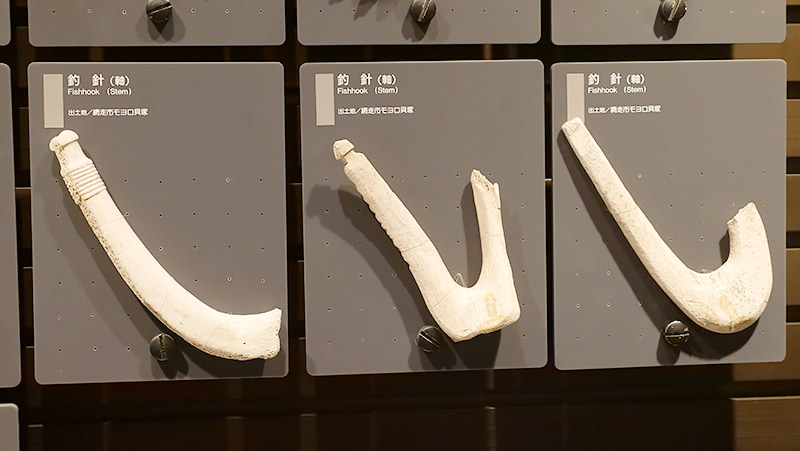

縄文時代の針

今も昔も釣りをする人は多い。

現在ではスパイラルX、スーパーメタルトップ、ウルトラファインワイヤーなど、釣りを知らないと何を言っているのかわからないような技術が、次々に誕生している。

昔はもっと単純でした!

縄文時代の人も釣りをしていた。

釣り道具は今より単純で「針」だけを見ても、上記の画像のような分かりやすさだ。

動物の骨や角(ツノ)を削って針を作り、魚を釣っていたのだ。

現代の針と見比べると技術の進化を感じる。

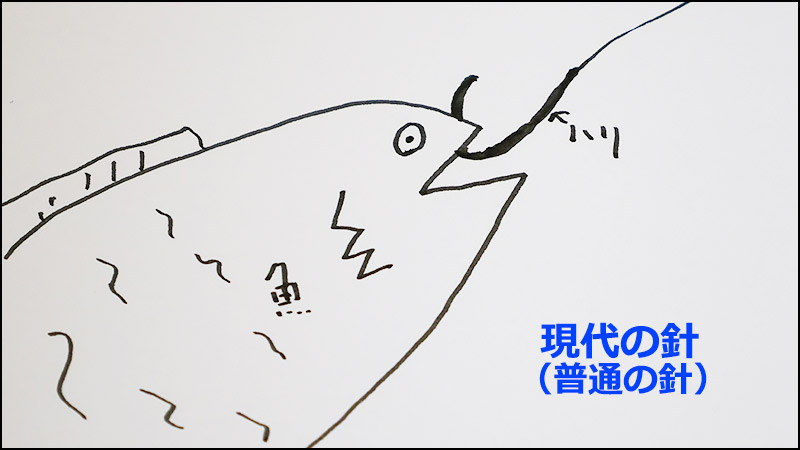

今の針はこんなのです! 縄文時代の針と全然違う!

現代と縄文時代で技術は全く違うけれど、やっていることは「魚を釣る」で同じだ。

ただ現代に生きるものにとって、縄文時代の針で本当に魚は釣れるの? と疑問を感じる。

そこで実際に動物の骨や角で針を作って魚を釣ってみたいと思う。

ということで、小菅村にやってきました!

動物の骨を手にいれる

山梨県の小菅村にやってきた。

山深い村で、朝の山手線の車内みたいに自然に囲まれている。

よって動物も多い。

シカやイノシシ、タヌキにクマと動物には困らないのだ。

そのため、山を歩けば動物の骨や角を拾うことができる。

小菅村の山を歩いていると、

はい、発見!

シカの角が落ちていた。

小菅村ではよく落ちているものだ。

大きい道路に軍手が落ちている以上に、シカの角が落ちているのが小菅村なのだ。

縄文時代の人は骨や角で針を作っていたので、このシカの角で針を作ろうと思う。

シカの角を切って、

板状になった角を、

ミニルーターで削っていく

縄文時代の人は電動のルーターなどがないので、石などで骨や角を削って針にしていたのだろう。

考えられない。

ルーターで削っている私なのだけれど、全然削れないのだ。

角が固いのだ。

幕末の志士の意志より固いと言ってもいい。

とにかく固い。

削り続けました!

拾った角を12時間ほど削り続けた。

縄文時代の人々は一個の針を作るのに何日かかったのだろうか。

もはや魚は食べない、と割り切ってもいいほどの時間がかかったはずだ。

ルーターを使った私ですら、途中で魚は食わない、と思ったほどだ。

でも、できました!

現代の針と太さが全然違う、、、

縄文時代セッテイング

今回は角が落ちていたので角で作ったけれど、骨で作ってもあまり大差はなかったと思う。

とにかく時間がかかるのだ。

しかも、現在売られている針と比べるとその太さに驚く。

釣れるのだろうか。

竹に、

絹糸を結び、

さらに針を結びます!

針だけではなく、竿や糸も現在のものを使わないことにした。

竿は竹で、糸は絹糸だ。

おそらく縄文時代の人の釣りにこれで近づいたと思う。

ちなみに糸は絹糸や、植物の繊維、髪の毛を使ったりもしていたようだ。

今回はその中から絹糸をチョイスした。

餌はその辺で探した、

ミミズです!

餌はミミズを探した。

その辺の湿った土を掘り起こすとミミズが出てくるのだ。

それを角の針につけて釣りをする。

これで準備は整った。

縄文時代の釣りを現代で行うのだ。

場所は「小菅フィッシングヴィレッジ」だ。

釣りの開始です!

この針は通用するのか

小菅村では自然の川でもヤマメやイワナを釣ることができるのだけれど、魚がどこにいるのかを探したりしなければならないので、釣り初心者の私は「小菅フィッシングヴィレッジ」を選んだ。

ルアーとエサ釣りエリアがある管理釣り場だ。

魚の放流もあるので初心者でも釣れるかも

初心者でも楽しめる管理釣り場ではある。

自然を生かした管理釣り場でもある。

ただこの縄文時代の針で釣れるかは、もう全くの別問題だと思う。

だって針が大きいのだ。

自分が魚だったら「怪しいな」と思って興味を示さない。

案の定、

釣れないよね

やはり簡単には釣れないのだけれど、喜ばしいこともある。

意外にも餌を食べにくるようで竿がしなるのだ。

来た、と思ったタイミングで竿を上げるのだけれど、針にはかかっていない。

こんな感じが延々に続くのだ。

竿はしなるのだけれど、

針に魚はかからない!

ついに釣り上げる

釣れそうで釣れない感じが続いた。

実はあまりに釣れなくて2日も「小菅フィッシングヴィレッジ」に通い、合計で12時間ほど釣りをしている。

でも、全然針に魚がかからない。

そこで魚がたくさんいる「いけす」を特別に準備してもらった。

こちらです!

めちゃくちゃいます!

魚が散っている広いフィールドでは厳しかったのでここで釣りをするのだ。

ここでダメなら縄文時代の針は現代では通用しないということだ。

でも、考えてみれば、この針がよく釣れるなら今でも売っているはず。

でも、売っていない。

つまり角の針は釣れないのだ。

釣れないな、、、

と思った時に、

釣れました!

マジで!

なんと釣れた。

自分でも驚いた。

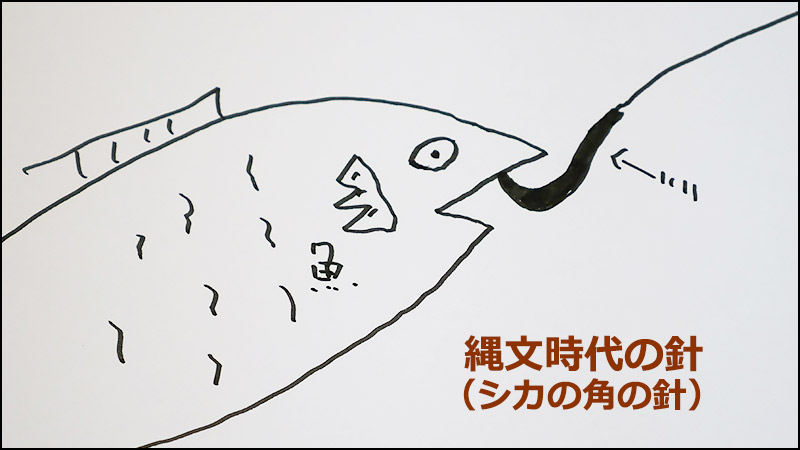

角の針が魚の口に貫通することはない。

どうやら針の先が魚の上顎に引っかかってタイミングよく竿を上げることで魚が陸に飛んできたようだ。

フックに洋服を引っ掛けるのと同じ原理だ。

その証拠に魚はすぐに地面に落ちた。

普通は針が顎に貫通するけれど、

角の針は貫通せずに、引っ掛ける感じ!

綺麗な魚ですよ!

感動のフィナーレです

角を拾って12時間もかけて針の形に削り、さらに12時間以上釣りをして、ついに「ニジマス」を釣り上げることに成功した。

釣れたこちらも驚いた。

針を貫通させて釣るものだと思っていたけれど、針を顎に引っ掛けて釣るとは思っていなかった。

調理します!

ガス台で!

釣ったニジマスは内臓を取り、塩胡椒をして、小麦粉をまぶし、油とマヨネーズを薄くひいたフライパンで焼いた。

縄文時代の釣りにこだわって釣った魚を、縄文時代と全く関係ない調理法で調理した。

完成です!

今まで見た魚の中で一番美しいと思う。

なんせ縄文時代の釣りなのだ。

1万年以上前の釣りの方法なのだ。

ロマンを感じないだろうか。

そして、その方法で釣り上げた魚がマヨネーズ風味で私の前にあるのだ。

味はもちろん、最高に美味しかった。

最高です!

ロマンの釣り

小菅村は動物がいて、川があり、この縄文時代の釣りに適していると思っていた。

苦労はしたけれど、本当に釣り上げることができた。

詳しい方に話を聞いたら、縄文時代と今では魚の賢さや魚影、人の数などが異なるからもっと簡単に釣れたんじゃないか、と言っていた。

ただその分、ルーターがないので、針を作るのは大変だったと思うけど。

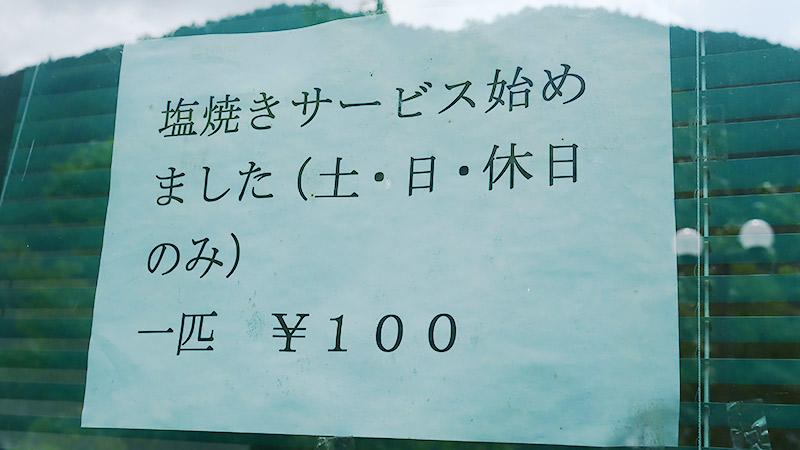

小菅フィッシングヴィレッジでも釣った魚は焼いてもらえます!

※この記事の撮影は小菅フィッシングヴィレッジの協力の元で行ったものです。

通常はいけすでの釣りは行えません。

地主恵亮

1985年福岡生まれ。地味なファッションと言われることが多いので、派手なメガネを買おうと思っています。東京農業大学非常勤講師ですが、たいだい家にいます。ご連絡は「jinushikeisuke@gmail.com」までお願いします。